2010年11月

J2010年11月30日 ホップのプランター①(材料をそろえる)

ホップを植栽するプランターの製作をはじめた。工房店舗の日除けとディスプレイを兼ねて、出入り口の周囲にホップのツルを這わす計画。工房店舗は夏の西日が射すので、開業前から予定していたものの雑用に追われて実現できずにいた。ここにきて、ようやく重い腰が動いた。

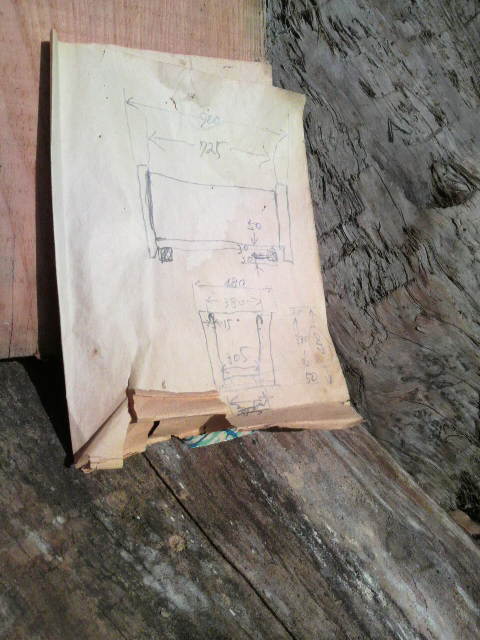

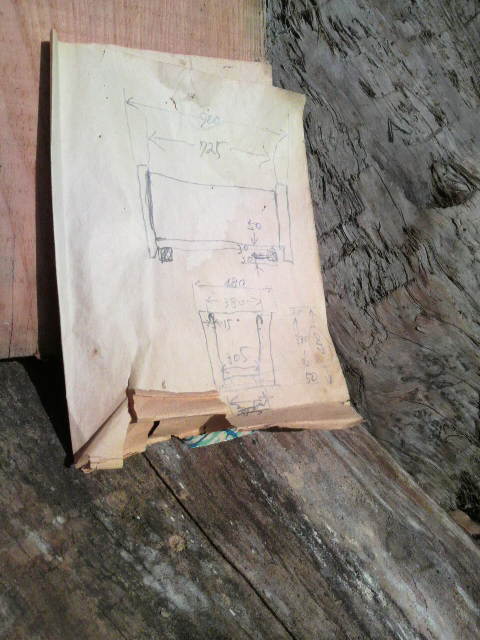

左がそろえた材料。掘っ建て小屋作りで余った製材所の端材、廃棄処分となった衣装ケースやカゴトレーなど。

右が思いつきの絵。いつも、こうした絵を頭に入れながら庭や農場の片隅に転がっている材料をそろえる。ガラクタを増やしたくないから、できるだけ他から持ってこないように工夫する。そして一応材料がそろったところで木片や紙に書き下ろすのだが、たいがい書いた絵と異なった形、寸法になる。とはいえ、材料がそろえば5割方、できあがったも同じ。だいたいが、ものづくりの現場では材料がそろえば5割方完成といえる。

J2010年11月24日 少量の脱穀-タカキビ-

少量のタカキビを脱穀した。作付けを失敗して、数本育っただけだった。今年はアワやキビも同様に成績悪く、来年の種を得るだけの収穫に終わった。原因は7月上旬の播種期を外した点と、すでに成長していた緑肥クローバーとの昆作。雑穀の生命力を過信した。あまりにも幼稚な失敗だった。情けない。とはいえ、よい経験となった。

少量の脱穀に機械を活用すると歩留まりが悪くなる。機械のあっちこちの隅に滞るから、ほんの少しの脱穀では排出口からでてこない。そこで普通、たたいたり手で揉むなどして穂から脱粒させる。今回は、茅屋根材のためにつくった手製コキ具とレーキで穂を挟んで脱穀した。何度か繰り返しても、かなりの量の穀粒が外れない。最後は手でしごく。つくづく機械の便利さを実感した。

こうした穀類は食べられるようにするまでにはいくつかの作業が必要になる。まずこの①脱穀。この後、ゴミや虫などを②選別して③乾燥、そして保存する場合もあるし、その前に④皮を剥く(米の場合は籾摺りに相当)場合もある。さらに⑤精白(米でいえば精米)する場合が多く、⑥製粉さえすることもある。これらすべての作業を自前でやるのは大変である。しかし百姓を自認するからには大変などと言っていられない。

その点、アマランサスや豆類は簡単だ。アマランサスは穂をたたけば、それだけで食べられる穀粒が手に入る。豆類も同様。ただし、収穫した穂/鞘をよく乾燥させる必要があるし、手作業での脱穀の作業性は先の通り。よくたたき、最後は手でしごく。

さらに、ビールへの活用も簡単。④から⑥の作業が不要なのだ。麦芽づくりはさておき、穀類を砕くだけで仕込む。やっかいな籾摺り、精白、製粉をやらずに仕込める。その昔、雨にあたった麦が発芽してしまい偶然、麦芽ができたのだろう。いにしえに学べばなんのことない話ではないか。今、その麦芽製造施設とシステムつくりに苦労している。

J2010年11月22日 電気ドリルのオーバーホール-製麦麦芽の試験仕込をおこなうための攪拌動力-

製麦麦芽の試験仕込をおこなうための攪拌動力として電気ドリルをつかっている。今回、左写真の電気ドリルがダメになった。プラスチックで回転軸を固定した典型的なホームツール。入手後まもなく、回転軸がずれてしまって、ときどきストップしてしまったり、頼りなく回って異様な音がしたり、煙が出て焼け臭かったりしていた。それでも、ここにきての仕込み試験ではたいしたパワーがいらないので、だましながら使っていたのだが、寿命がきたということだ。40年ほど前購入した安価な日曜大工セットのなかの主要道具のひとつだった。思い出のつまった品だが、ここで廃棄処分となる。

一方、右の電気ドリルはだいぶ前に亡くなった叔父からの逸品。半世紀以上前の品だろう。古い。スイッチのスプリングが外れて電源が入らなかったし、ネジが外れず修理が困難だったので、裏の軒下に長い間放置していたのを思い出した。軒下では雨がかかり、泥まみれのうえ、ローターや軸の隙間にカメ虫やウジのような虫が巣くっていたが一念発起してオーバーホールした。外れないネジはディスクグラインダにダイヤモンドカッターをつけてネジ溝を再生した。今では、そうした工具が容易に入手できる。

スイッチを取外して、通電したら見事一発で動いた。昔の品物は実に頑丈にできている。よい材料をつかっている。信頼性高いマイクロスイッチを使っているし、電線が太い。本体はジュラルミン製か。

ところで、電動工具は直流モーターなので回転制御が容易だ。小型の電動工具なら照明のコントローラーや半田こての温度コントローラーなど、市販品が活用できる。

J2010年11月21日 蒔き直した緑肥の麦

先先週、緑肥を目的にした小麦と六条大麦を撒いた。ところが、手抜きをしたため、ハトとヒヨドリが一粒残らず食べてしまった。畝を切らず、土をかけず、ただばらまいただけ。本来の自然なら、「いついっか種まきした」などということなく、穂茎が強風に揺れて熟し硬化した粒だけが順次ぱらぱらと撒かれたり、倒れた茎や穂が種を覆ったりして、すべてを食べられないよう、種みずからの英知がはたらくというものだろう。直轄農場は「自然力栽培」などと誇大表現しているが、その実この様だ。だからといって、人工自然なる概念を安易に導入して茶をにごす、バランスをとるといえば聞こえがよい。

ともかく、今度は溝を切って、そこに種を落として、土をかけた。私は種を落とす際、写真のような手づくりゴンベをつかう。むらなく撒けて便利だ。コーヒー缶の蓋に10φほどの穴を4個パンチしただけ。雑穀用には別途6φの穴を8個開けた。パンチ道具は、キノコ菌を植えた後に、植えた穴を塞ぐ「フタ」をつくるためのパンチャー。レザークラフトの工具店ならいろいろなサイズのパンチャーが置いてある。バリが外側に出るよう、内側からパンチするのがポイント。

それにしてもスズメが来ない。去年の秋から来ない。この集落ばかりでなく、5k先のビーチャレ農場周辺でも同様なのだ。昨年まで、大麦の穂はスズメと人間とが折半したし、数年前までは例年新緑のころ、拙宅の屋根からスズメのヒナがたくさん巣立ったものだ。この山郷の集落では少なくとも十数年間、大きな環境の変化がない。にもかかわらず、まったく見ない。いない。スズメにかんして、沈黙の山郷である。

かつて、この山郷でも実施したという空中散布の時代(いまでも実施している自治体があるから驚き)。屋敷の周りではヘビすらも見かけないようになったと聞いた。時代が替わり、この山郷ではヘビからスズメに代わった。これは表層での出来事である。今度はなにがあったのか。

J2010年11月19日 湧き水の配管

ここ数日間かけて、湧き水の配管を埋設した。現在、製麦試験に利用している湧き水の配管が一部むき出しになっていた。これから冬にかけて凍結の心配があり、以前から気になっていた。

官の倉山系の伏流水が湧き出している。その湧出し口から生活圏までの落差はおよそ5mほどしかない。そのままでは水圧が不足するから浅井戸ポンプを利用して加圧している。その湧き水は製麦施設の前を経由して拙宅に配管してある。この水は製麦試験ばかりでなく、というより主な用途が日常の生活用水になっている。いつも大自然に感謝しつつ、贅沢に、お風呂や洗濯にもその伏流水の湧き水を使っている。

湧き場には鉄管が埋めてあって、その鉄管にポンプの管をさしているから、機能を強調すれば井戸といえる。しかし、ポンプは水圧を得るのが目的であって、ポンプがなくとも水は得られるし、鉄管から伏流水が湧き出して最寄の沢に流出しているのは事実なので、私は「湧き水」と呼んでいる。

そろそろ三十年にもなろうとする昔話。ここに井戸を掘ったら、伏流水が噴水のように空高く噴出した。しばらく吹き上げていた噴水は月日の経過とともに徐々に低くなってきた。しかし、今でも伏流水は掘った穴から湧き出して、近くの沢に流れ込んでいる。伏流水の「湧き水」である。

湧き水の流出量は大雨が降ると多く、冬の乾季には少ない。地下水を知らない頃は、沢の水や雨水が直ちに流入するのかと思っていた。実際には雨水を含み重くなった表土が地下水を押し上げるのだと学んだ(中野、有光、森川『森と水のサイエンス』東京書籍)。

J2010年11月16日 はじめての精米麦機-6(六条大麦を試食)

先週、二条大麦と六条大麦の精麦試験をおこなった。穀粒を還流させるには穀粒を最低でもバケツ一杯ほど入れなければならない。できあがった穀粒は無駄にしたくないから、人間が食べられるよう機械と用具をよく掃除して、穀粒をていねいに取り扱った。

さて、精白した六条大麦の試食である。精白麦は昨日の夜から今朝まで水に浸しておいた。水は3回ほど交換した。最初はかなり濁ったが、3回目は白米のとぎ汁と変わらない、僅かに白獨。昼食に間に合うようにタイマーを設定。普通の電気炊飯器で。水は白米より2、3割増。炊き始まったら「いい香り~」。なんとも言えない、この香り。一晩の浸麦で少し発芽したのか。

試食の昼食時間。うまい具合に、お客さんが二人みえるというから、総勢4人。

「モミが残ってる?」・・・言い訳「麦だからね。割れ目の部分に残るんだよ」。

「麦だけを炊いたの?」・・・言い訳「麦を試食してもらいたくてね」。

「このまま食べるのでなく、リゾットのように味付けして食べたほうがあうかな」・・・「そうだね」

「」・・・「」

お客さんに少しお土産としてさしあげたかったのだがそんなこと言い出せる雰囲気ではない。

白米と比べると明らかに旨さに欠ける。歯が丈夫でなければ。ぽろぽろと、食べにくい。麦雑穀文化で育った身にも、そう感じる。でもわたしはこれからは、このおいしくもない麦を主食にしたいと思う。食育だの地消だのの前に、おのれの満足感に浸る。主要な食が少年時代のものとなる。それだけでなぜか全身の細胞と組織が当時の未完成な状態に戻ってゆく気がする。

J2010年11月15日 タマネギの定植

タマネギを4列、定植した。直後に薪ストーブの灰と麦芽粕をふった。畝間にダイコンが鉛筆ほどに育っている。タマネギは1列におよそ200本。全部育てば800玉か。しかし現実にそううまくゆかない。例年これまでは、まあまあの大きさの玉が20個程度。大方がビー玉がゴルフボール程度のサイズ。どうすれば立派に育つのか。毎年「今年こそは」と期待して、試行錯誤する。その試行錯誤が楽しい。

直轄農場でつくるタマネギ苗は毎年、小さい。実はこれが大玉にならない決定的な要因だろうと分かっている。恥ずかしい話、タマネギの育苗はけっこう難しい。まだ土ができてない証拠ではある。ともかく小さい苗だが今年こそ、少なくともゴルフボール程度の大きさには育てたい。

今年は二つ試行する。一つは草掻きをおこなって新たに畝を立てる。もう一つは麦芽粕でマルチングする。

まず前者。苗が小さいため今頃から育っているハコベやこれから発芽するナズナと競合するのも事実。そこで今年は定植する前に土壌表面を軽く掻き、15cmほどの高さの畝を新たに立てて定植した。苗に土を寄せた後、ストーブの灰をふって、地下足袋で踏むのは例年通り。

次に麦芽粕のマルチング。根元に敷き藁を置きたいのだが、これからの季節、この周辺は霜の通り道となる。西からの強風が吹きさらすので、あたりまえのマルチでは吹き飛んでしまう。そこで今年は定植後も麦芽粕をふってみた。敷き藁に替えて、麦芽粕のマルチングである。土に密着する。列ごとに畝を立てたから列間が広くなった。この後も麦芽粕をふることができる。

ところで、麦芽粕は夏作物収穫後と草掻き前も、2回ふっている。麦芽粕は仕込みの過程でたんぱく質や澱粉が分解している。ひとりよがりかも知れないが、悪臭なく畑の脇を歩くと、とてもよい香りがするときがある。麦芽粕をふったところは他のところと比べて圧倒的にミミズとモグラの密度が高い。ミミズの繁殖はありがたい。しかし、モグラは困る。とくにタマネギを定植した後がたいへん困る。対策があるのだろうか。

J2010年11月13日 ビーチャレの種まき

種まき大作戦主催のプロジェクト・イベントのひとつ地ビールチャレンジが2年目を迎えた。今日は二条大麦の種まきをおこなった。参加者25名。昨年と同じ参加者と新規参加者、およそ半々。作業は種まきと明きょほり。大勢だから、あっという間に終えた。この後、昼食を兼ねたポットラック交流会を楽しんで、霜里農場を見学。さらに、あったかまつりがに加われば芋煮会&星空観察会もある。

J2010年11月12日 はじめての精米麦機-5(六条大麦の精麦試験)

今度は六条大麦の精麦試験を実施した。運転開始後、30分ほどまでは粕をどんどん排出した。その後、徐々に少なくなって、1時間以上運転しても無意味となった。それがあたりまえなのだろう。タイマー設定の上限が1時間だからだ。

左は直射日光が射している二条大麦、右は日陰の六条大麦。左の二条大麦は上が精麦前、下が精麦後。右の六条大麦は精麦後。左右の写真は色彩が異なるが精麦後、肉眼での穀粒は両者区別つかない。ただし、二条大麦は割れが目立ち、六条大麦には黒い穀粒が目立つ。二条大麦の割れは虫食いが原因だが、六条大麦が黒い理由は分からない。

J2010年11月11日 はじめての精米麦機-4(二条大麦の精麦完了)

先日、歯を掃除した。今回はどんな調子で精麦が進展するか楽しみ。

9日の時点では、外皮が残っており、まだ穀粒が黄色をおびているので、もう少し精白してみたらどうか、という状態だった。

さて、運転を開始すると、カリカリと調子のよい音がして、精白が進んだ。やはり、歯の目詰まりが原因で機能が発揮できなかったのだ。10分ほど経過すると、粕がでなくなったので調節レバーをパワー全開の6で運転した。が、変わらない。今回はこれできりあげよう。

右写真が仕上がりの穀粒と削り取った皮。私は真っ白に精白した穀粒よりも多少皮が残っている方が好きなので、これはこれで都合がいい、とした。

J2010年11月秋の自給農場のページを掲載。

J2010年11月9日 天候に恵まれて作業が進む

s麦類の種まき

日暮れが早いものの、このところ天候がいいので農作業がはかどる。直轄農場では穀粒の収穫を目的とする麦類の種まきを終えたた。今年はライ麦、六条大麦、二条大麦(金子ゴールデン)の3種類。これらを第一農場(不動橋北)にまいた。ライ麦は27列、六条大麦は10列、金子ゴールデンは1列。すでに発芽しているクローバーを発動機搭載の耕運機で浅く掻くと後輪のわだちが残る。ここに麦の種を落として地下足袋で土を寄せた。

ところでこの畑は10月10にも表面を掻いた。狙いは夏作物の残骸整理だったが、このときすでに常緑宿根化したクローバーが点々と葉をだしていた。それから1ヶ月経過して、クローバーが一斉に発芽した。これをふたたび掻いた。この結果はどうなるか。まだまだクローバーの勢いが強いか。かりにそうであっても、ライ麦なら大丈夫だろうとの期待がある。どうなるか楽しみ。

s万石の性能試験-1(ライ麦を選別)

万石は精麦システムの選別装置として活用しようと考えている。麦の大きさをそろえるのが目的だ。麦の大きさをそろえれば、「より発芽が揃うだろう」との想いである。製麦においては「発芽揃い」が大切。「発芽揃い」を向上させるにはどうすればよいか。うまいビールをつくるための最初にして重要な点がこれなのだが。いくつか課題と問題をかかえている。

今回の試験は単に「既成の万石に2組搭載されている網のひとつを使ってライ麦を選別した」だけ。結果は、まあこんなところか、というところ。このままでは製麦用途の選別装置にはならない。庭の片隅にちょうどライ麦の中粒ほどの穴をパンチングした植木鉢ネットが目に入ったので、そのネットでフルイを作って選別した。この方が確実か。しかし網に穀粒が挟まってしまい能率が悪い。

s製麦システムの電気工事-2(山際から施設の小屋へ)

今回は区間②の作業を実施。山際から施設の小屋まで。この区間には難所がある。左写真の幅1mほどの谷。いわば水無沢である。大雨があると急流となって岩や流木が滝のように転がってくる。ここだけは、塩ビ管では弱い。うまい具合に2mほどの鉄管の水道管が軒下にあったので活用した。谷の急流はこの鉄管の下を通る。

山際からは勾配45度の斜面を3mほど降りて、小屋まで35m。斜面上にはヤマグリがあるし斜面には柑橘類を植樹したので収穫時行き来する。ここも電線の保護対策を講ずる。斜面の中央部から小屋までの区間は区間①同様、塩ビパイプに2スケアの電線を通して埋設した。

sはじめての精米麦機-3(歯に詰まった欠片を除去)

歯に詰まった麦の欠片(左)。これを除去(右)して後日運転を再開。

螺旋送り機構によってこの部分に溜まった穀類に圧力を与えて籾殻やヌカ、フスマなどを剥離する。つるつる滑る硬い麦皮を剥ぐために二連の歯列がある。

sはじめての精米麦機-2(続けて精麦)

7日に続けて精麦作業。今日は3時間運転した。外皮の籾殻が薄くなり、フスマも剥がれたところがある。一般には歩留まり50%まで挽くという。まだ20%程しか挽いてない。歯を掃除してもう一度やってみよう。

J2010年11月7日 はじめての精米麦機-1(二条大麦を投入)

今年の春、知人から精米麦機をいただいた。精米ばかりでなく、あの硬い麦の精白ができる優れもの。AC100Vで稼動するモーターが搭載してあって、使い勝手がよい。麦雑穀食の身にはたいへんありがたい。いただいた翌日から解体、オーバーホールをおこない、いつでも利用できるように準備しておいた。なのに、せわしい自認百姓ゆえ半年以上もの間、後生大事に貯蔵庫施設のオクリにしまっていた。「使ってみたい」との思いが常に連鎖細胞を刺激していた。とくに、大麦とそれを置いた貯蔵庫の工事中やその施設を出入りするときがいっそう。麦まきの前に。しばらく晴天が続いた。今日こそ精麦日和。

今年収穫の二条大麦を投入して1時間運転。かろやかな運転音が山あいにこだましている。1時間経過してタイマーが切れた。まだ外皮の籾殻が残っているが麦が暖かくなってきたし、タイマーの上限時間だからとりあえず今日のところはこれで中断。麦を冷まして後日の楽しみに。

J2010年11月5日 製麦システムの電気工事-1(自宅から山際)

今日は気になっていた製麦システムの電気工事を割り込ませた。この工事は施設の下流100mの自宅から、山際を経由して100Vの電源を引く送電線の敷設工事。しかし、実際には10年ほど前に敷設した仮の送電線が存在するのでこれを活用すれば工事は比較的簡単になる。ただし、仮の送電線は単に電線を置いただけなので、藪を刈り払うたびに電線を切断したりショートさせている。気になっているのは切断場所。数ヶ所あるし、仮の手当てだけで10年近く放置しているところもある。なお、山林内は刈り払いを実施していない。そこでこの敷設送電線の区間をつぎのように分けた。①自宅から山際までの区間。②山林内(自宅の山際から施設の山際までの区間)。③施設の山際から施設までの区間。

問題は刈払いを実施している区間の①と②。区間③は刈払いを実施してないばかりでなく敷設後10年の間に、電線が落ち葉や落下した小枝に埋もれて埋設したようになっている。この区間は安定しているのでこのまま利用する。

長い前置きとなった。今日は区間①の作業を実施。自宅から山際まで。詳しくは、自宅外壁から埋設開始場所まで2mmのFケーブルを使用、長さおよそ20m。埋設開始場所には20Aのブレーカーを設置。そこより山林に入るまでの山際区間およそ12m、13Φの塩ビ管に2スケア(断面積)の「より線」を通して埋設した。写真右、ここから山林へと入る。なお、2スケア(断面積)の「より線」は、商用電源に使用すると直径1.6mmのFケーブルに相当するはず。

J2010年11月4日 初霜、越冬作物の播種と植付

6時。いま初霜がおりている。昨日からの快晴で放射冷却だ。「霜がおりているかないか」はこの物置の屋根が白くなってきたかどうかで認識する。実はこの物置、今では製麦システムの貯蔵庫として活用している。30年前の古材をつかって96年に製作、屋根をしっかり断熱したため、今日のような朝、表面材が外気温をそのまま反映する。ほかの建物の屋根や畑に霜が確認できずとも、この屋根だけが霜で白く化粧される。

この季節、畑では作物が入れ替わる。越冬作物の播種と植つけ作業の時期である。今、植えつけるキャベツは6月から7月に収穫期を迎える。種を蒔いたのが10月4日。それから収穫までに8ヶ月もかかる。化成をふる促成栽培と違いゆっくり生育する。厳寒のなか、地中深く根を張って、じっくりと滋養を蓄えて旨いキャベツとなる。この前後はソラマメ、エンドウ、それに麦類の播種期でもある。タマネギの苗も育っている。この好天の期間中に済ませたい。